Crítica O Agente Secreto | Um grande filme com múltiplas personalidades e final questionável

Será que “O Agente Secreto” tem o cacife para entrar na corrida do Oscar? Por que todo mundo está falando tanto sobre esse filme?

Essas são perguntas inevitáveis quando se fala da nova obra de Kleber Mendonça Filho — uma coprodução entre Brasil, França, Holanda e Alemanha que chegou com status de grande evento. E não é por menos: o diretor de Bacurau entrega aqui um projeto ousado, denso e repleto de camadas.

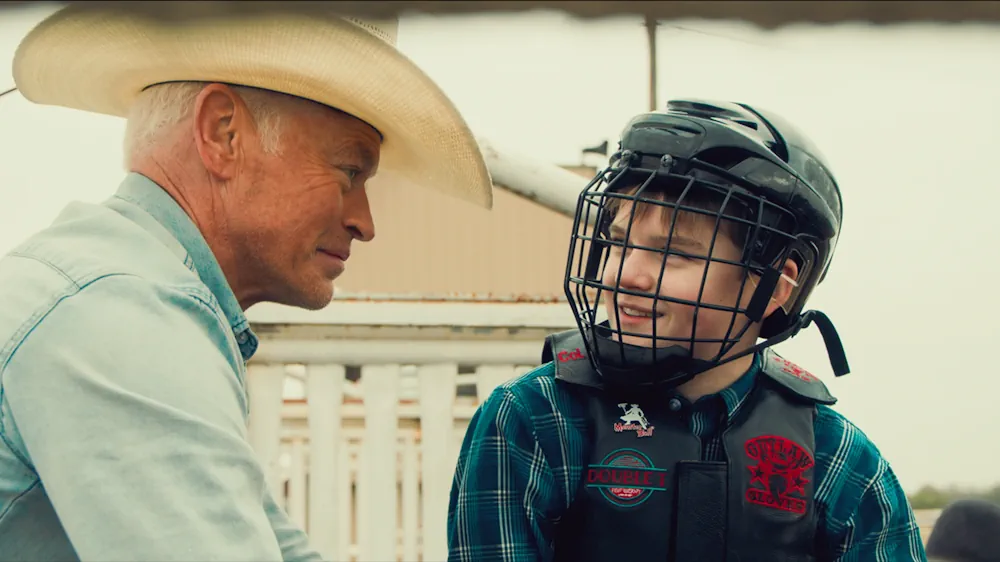

A trama acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor de tecnologia que busca refúgio em Recife, em plena ditadura militar, na tentativa de escapar de um passado conturbado. Só que o que parecia um recomeço rapidamente se torna uma armadilha: a cidade o observa, os vizinhos o vigiam, e o que era refúgio vira paranoia. Um retrato de um Brasil sufocado, onde ninguém é completamente livre — nem mesmo quem tenta fugir.

Com cerca de 2h40 de duração, “O Agente Secreto” pode parecer uma maratona, mas o tempo passa rápido. A narrativa é envolvente, a montagem dinâmica, e o filme tem aquele raro poder de nos fazer perder a noção do relógio. É entretenimento com alma e densidade, e mesmo quando erra, erra com estilo.

“O Agente Secreto” expõe a paranoia e o controle durante a ditadura sem recorrer a discursos tão diretos. Em cada vizinho, um espião em potencial; em cada janela, um olhar vigilante. Kleber Mendonça Filho constrói, com sutileza e precisão, um retrato de insegurança, ausências forçadas e temores silenciosos.

O Agente Secreto vale a pena?

Vale, e muito! Kleber Mendonça Filho entrega uma experiência rara no cinema brasileiro recente: ousada, provocante e com uma força autoral admirável. É um filme que mistura gêneros, desafia convenções e nos faz refletir, mesmo que, no fim, tropece em seu próprio excesso. A ambientação é fantástica, as atuações são de altíssimo nível e o conjunto técnico é impressionante. Ainda assim, O Agente Secreto sofre de uma “crise de identidade”, oscilando entre o thriller político, o drama, a comédia e outros gêneros. Essa mistura dá sabor, mas também confunde.

Um filme com mil rostos e uma só essência

É curioso: apesar do título, não existe exatamente um “agente secreto” no sentido literal. Marcelo é um homem comum, um fugitivo tentando sobreviver. A meu ver, me parece que “secreto” aqui é mais simbólico — refere-se às identidades inventadas, às máscaras que usamos para existir em meio ao medo.

O roteiro, contado de forma não linear, brinca com o tempo e com as percepções do espectador. A cada novo núcleo, o filme muda de tom — em um momento há humor, no outro violência gráfica; em seguida, drama político ou até pitadas de romance. A sensação é de estar vendo várias obras dentro de uma só, uma colcha de retalhos costurada com firmeza, mas nem sempre com precisão.

Mendonça Filho parece fascinado por essa mistura — e repete aqui o gosto pela violência estilizada que já vimos em Bacurau. Há cenas fortes, explícitas, que dividem opiniões. Algumas são marcantes; outras, completamente gratuitas. O infame arco “da perna”, por exemplo, soa mais como delírio do que como parte orgânica do enredo.

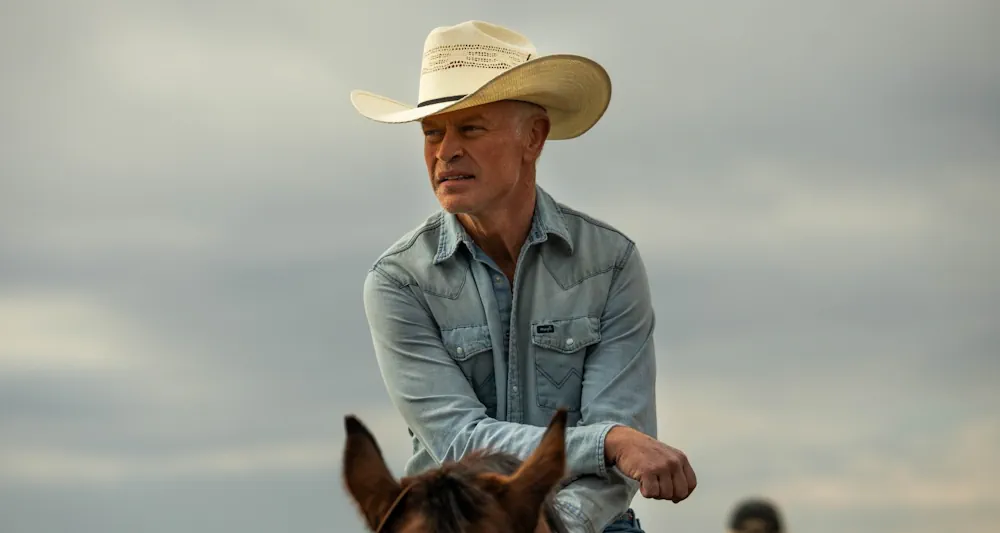

Ainda assim, o filme brilha em seu elenco. Wagner Moura está fenomenal. Sua entrega é visceral, cheia de nuances — o medo, a culpa, o cansaço, o humor sutil. Não à toa, levou o prêmio de Melhor Ator em Cannes 2025.

Tânia Maria rouba a cena como Sebastiana, a vizinha espirituosa que traz leveza sem forçar o humor. Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes, Robério Diógenes, Gabriel Leone e Roney Villela completam o elenco com performances consistentes, dando corpo a um mosaico de personagens intensos e inesquecíveis.

A força técnica por trás da confusão narrativa

Se há algo inquestionável em O Agente Secreto, é sua excelência técnica. A recriação do Recife de 1977 é impressionante — dos figurinos à frota de carros, das construções antigas aos pequenos detalhes dos cenários. É uma viagem no tempo feita com minúcia e paixão. Kleber Mendonça, nascido na capital pernambucana, conhece cada viela e esquina, e esse olhar pessoal dá vida ao cenário.

A fotografia é primorosa. Há um cuidado meticuloso com as cores, com a luz e com o contraste entre o calor do Recife e o frio psicológico da paranoia. Cada plano parece pensado para intensificar o desconforto, a sensação de que algo sempre espreita nas sombras. Claro, há um reforço cinematográfico graças à gravação em 35 mm com lentes Panavision de formato anamórfico.

A trilha sonora é outro triunfo. O filme utiliza canções da época de forma diegética, ou seja, inseridas no próprio universo da narrativa. Somos apresentados aos sons quando os personagens ligam o rádio do carro, colocam um vinil no toca-discos ou apenas ouvem o ambiente ao redor. A música, aqui, não é apenas trilha: é personagem. E cada escolha tem peso narrativo.

Se você viu o trailer de O Agente Secreto, provavelmente percebeu que a música já roubava a atenção naquela prévia. A faixa usada é “Guerra E Pace, Pollo E Brace”, de Ennio Morricone — composta originalmente para o filme Obrigado, Tia (Grazie Zia, 1968) — e, no longa, ela cria um clima de tensão hipnótica.

Particularmente, gostei muito da cena embalada por “Retiro: Tema de Amor Número 3”, do Conjunto Concerto Viola. Aqui, a letra parece também funcionar como elemento narrativo, sendo mais uma camada inteligente do filme, que convida o espectador a reparar em cada detalhe. A canção acrescenta um lirismo melancólico e oferece à narrativa um sopro de humanidade.

No subtexto, “O Agente Secreto” fala sobre ausências, abuso de poder e os abusos da ditadura. O diretor nunca entrega discursos diretos, mas sugere com símbolos, gestos e silêncios, o trauma coletivo de uma nação — que, na narrativa, teme o presente, enquanto que a plateia certamente sabe que esse passado sombrio muitas vezes se insinua em situações do tempo presente. É uma obra que nos lembra, com sutileza e brutalidade, que esquecer é permitir que os mesmos erros retornem.

Infelizmente, essa escalada de tensão desagua num final que decepciona.

Depois de mais de duas horas de construção de personagem e drama, o desfecho é abrupto, superficial e inconclusivo. O clímax se esvazia antes de acontecer. Não é que falte explicação, mas falta coragem narrativa para encerrar o que o filme começou com tanta força. O resultado é um fim que deixa um vazio. Não o bom vazio reflexivo, mas o de frustração.

Um candidato brasileiro de peso no Oscar

Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui (que rendeu o primeiro Oscar ao Brasil), “O Agente Secreto” chega com expectativas altíssimas. Foi escolhido para representar o país na disputa pelo Oscar 2026, e não é difícil entender por quê: é uma obra tecnicamente impecável, com alma autoral e um protagonista premiado.

Wagner Moura e Kleber Mendonça Filho já saíram de Cannes com prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor, respectivamente — um feito histórico. Ainda assim, o Oscar é um território imprevisível: filmes estrangeiros raramente conquistam múltiplas indicações. Mesmo assim, há boas chances de o nome de Wagner aparecer entre os indicados a Melhor Ator, assim como Kleber pode surpreender na categoria de Direção. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda.

Conflituoso, mas intenso e audaz

“O Agente Secreto” é um espetáculo de cinema! Ambicioso, elegante e envolvente.

É também uma obra que se perde em suas próprias ideias, que tenta dizer muito e, às vezes, acaba mostrando demais. Ainda assim, é um filme que merece ser visto, debatido e celebrado. Um retrato inquietante de um país dividido, feito com arte e coragem.

No fim das contas, Kleber Mendonça Filho continua sendo o mesmo cineasta inquieto de sempre: aquele que provoca, mesmo quando deixa sem respostas.