Crítica O Telefone Preto 2 | Atende esse treco de volta se não o bicho pega!

Há quatro anos, Finn, então com 13 anos, matou seu sequestrador e escapou, tornando-se o único sobrevivente do vilão apresentado em O Telefone Preto — história que saiu do livro homônimo de Joe Hill, que, por sinal, é filho de Stephen King. Mas o verdadeiro mal transcende a morte… e o telefone voltou a tocar.

Enquanto Finn, agora com 17 anos, tenta lidar com a vida após o cativeiro, Gwen, de 15 anos e determinada, começa a receber ligações em seus sonhos através do telefone preto — e a ter visões perturbadoras de três garotos sendo perseguidos em um acampamento de inverno chamado Alpine Lake.

Decidida a resolver o mistério e acabar com o tormento que aflige a ela e seu irmão, Gwen convence Finn a visitar o acampamento durante uma tempestade de inverno. Lá, ela descobre uma ligação devastadora entre O Sequestrador (Ethan Hawke) e a própria história de sua família. Juntos, Gwen e Finn terão que enfrentar um assassino que se tornou ainda mais poderoso após a morte — e mais ligado a eles do que jamais poderiam imaginar.

A sequência começa praticamente de onde o primeiro longa terminou, mas com uma perspectiva completamente nova. Se no original o terror vinha do confinamento e da presença física do vilão, em O Telefone Preto 2 o medo se manifesta no sobrenatural, expandindo o universo para além das paredes do cativeiro. Será que O Telefone Preto 2 é um terror sobrenatural à altura do original? Vale conferir a continuação no cinema?

O Telefone Preto 2 vale a pena?

O Telefone Preto 2 surpreende ao expandir o universo do original sem repetir sua fórmula. Scott Derrickson aposta em um terror mais sobrenatural, com visuais deslumbrantes e atuações intensas, especialmente de Madeleine McGraw. Apesar de pequenas conveniências no roteiro, é uma sequência sólida, madura e visualmente impressionante.

O telefone tocou novamente... Fui atender e era O Sequestrador

É muito raro uma continuação de um filme de sucesso — ainda mais no gênero terror — se manter no mesmo nível do original. Mas O Telefone Preto 2 consegue essa façanha, e o melhor: sem repetir a fórmula. A pegada é tão diferente que parece que estamos assistindo a um novo universo, ainda que conectado ao primeiro. A trama traz muitas novidades, expande conceitos e cria pontes inteligentes com o longa anterior, sem depender dele para funcionar. E uma boa notícia: caso você não tenha visto o primeiro, dá para ver o segundo sem grandes problemas (claro, é altamente recomendado ver o anterior pelo fato de que é um ótimo filme de terror)

Enquanto o primeiro filme explorava o terror humano, centrado em um assassino real e nas cicatrizes emocionais de suas vítimas, aqui o sobrenatural assume o controle. O mundo dos mortos invade o dos vivos, criando uma sensação constante de incerteza. A atmosfera fica mais sombria, e o vilão — agora uma força espectral — se torna ainda mais ameaçador. Existem algumas conveniências no roteiro, mas nada que atrapalhe o envolvimento. Derrickson e o co-roteirista C. Robert Cargill entregam uma história consistente, com ritmo firme e boas ideias originais, extrapolando o material do conto de Joe Hill.

Scott Derrickson demonstra mais uma vez sua experiência com o gênero, depois de títulos como A Entidade e Livrai-nos do Mal. Seu olhar técnico e criativo é um dos pontos altos do filme. Se o primeiro Telefone Preto era sobre o medo palpável, aqui ele traduz o pavor invisível. A intersecção entre o real e o espiritual é construída com transições brilhantes e um uso magistral de câmera, que permite ver os dois mundos coexistindo.

O visual é um espetáculo à parte. O diretor faz uso de efeitos e truques de câmera que só funcionam em um cenário gélido: janelas cobertas de gelo com expressões aterrorizantes, nevascas intensas e perseguições sobre lagos congelados criam um ambiente ao mesmo tempo belo e ameaçador. Há excelentes jump scares, sempre bem dosados, e o uso da penumbra é de altíssimo nível. A decisão de diferenciar o “mundo do além” com um aspecto de filme envelhecido e granulado é um toque de pura criatividade.

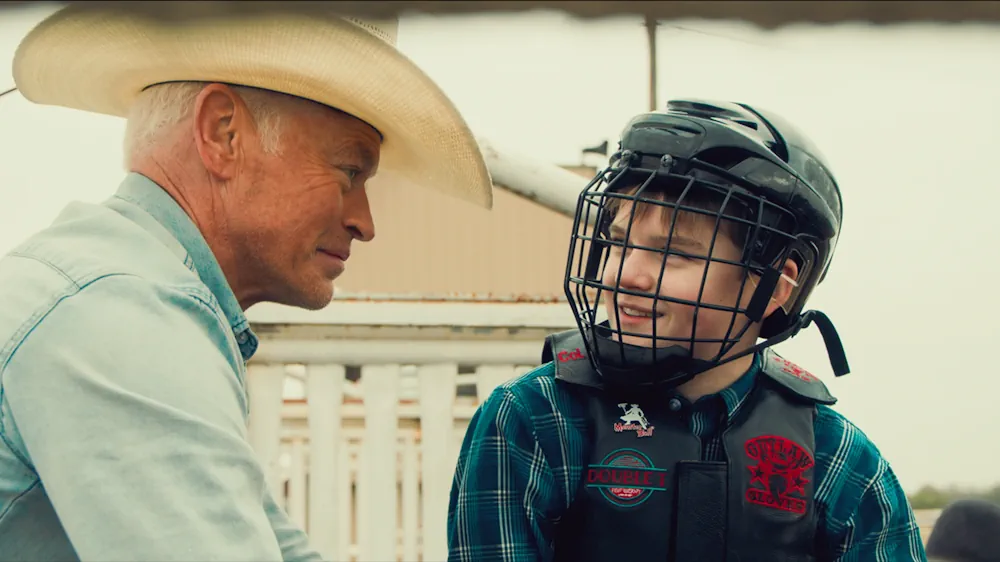

Outro acerto está no elenco. Se no primeiro longa Mason Thames carregava o protagonismo, aqui cede — e, às vezes, divide — o espaço para Madeleine McGraw, que entrega uma performance excepcional. Sua personagem Gwen é o coração emocional da trama: determinada, vulnerável e poderosa ao mesmo tempo. A jovem atriz demonstra um domínio impressionante em cenas de desespero, medo e coragem. É dela o papel mais difícil, e ela o cumpre com brilho.

Fonte: Divulgação/Universal Pictures

Fonte: Divulgação/Universal Pictures

Completando o elenco, Miguel Mora tem boa presença, ainda que em menor escala, e Demián Bichir adiciona peso à história, com uma atuação segura e contida. Já Ethan Hawke retorna de forma mais intensa, uma vez que seu personagem tem ainda mais poderes e sua presença continua sendo o elemento mais inquietante da franquia. Mesmo sem corpo físico em boa parte da trama, o ator impõe o mesmo desconforto e ameaça com aparições cada vez mais tenebrosas.

Som, luz e pesadelos: um espetáculo técnico do medo

A fotografia de Pär M. Ekberg é deslumbrante. O diretor de fotografia entende que o horror está tanto no que se vê quanto no que se insinua. O contraste entre luz e sombra, o uso inteligente de tons azulados e brancos para as cenas na neve e o visual um pouco apagado dos flashbacks criam uma estética sofisticada e coerente. A fronteira entre o real e o imaginário é constantemente embaralhada — e é isso que torna o filme visualmente hipnótico.

A trilha sonora, composta por Atticus Derrickson (filho do diretor), também merece destaque. Em sua estreia em longas-metragens, o jovem compositor aposta em sons distorcidos, ecos metálicos e ruídos que parecem vir do além. As faixas lentas e melancólicas ajudam a prolongar a sensação de pesadelo, transformando o silêncio em mais um elemento de terror. É um trabalho inventivo, que complementa o clima frio e espiritual do filme.

No fim das contas, O Telefone Preto 2 é uma sequência surpreendentemente sólida. É mais maduro, mais ambicioso e, de certa forma, mais triste. O foco no trauma e na conexão entre os irmãos dá profundidade emocional ao terror, elevando a história além dos sustos fáceis. Derrickson entrega um filme inventivo e assustador na medida certa, que prende o espectador do início ao fim sem repetir o que já funcionou antes — prefere expandir e arriscar, e é justamente aí que acerta. Uma excelente pedida para ver no cinema, de preferência com o volume alto e o coração preparado.